桜満つ嵐山法輪寺の十三まいりと桜餅―鶴屋寿 嵐山 さ久ら餅

[京の暮らしと和菓子#23] by 栗本 徳子/高橋 保世

今年の京都の桜は、3月末に開花したものの、花冷えを通り越して冬に戻ったのかと思えるほどの寒波のせいで、4月上旬にゆっくりゆっくりと満開を迎えたのでした。

長い桜の時期を楽しめた今年ですが、桜の名所に事欠かない京都とはいえ、住人にとってみれば、わざわざ賑わっている名所巡りまではせず、道すがらの桜並木や、少しは遠回りして、鴨川や高野川の河原を散策するというだけの、ほんのりとした春の幸せを味わうことで過ごしてしまうことも多いものです。

しかし、数え年13歳(満12、13歳)の子を持つ家では、この時期、準備万端怠らず桜の名所に出かけていく必然があるのです。京阪神地域の方ならご存知の向きも多いと思いますが、それが嵐山の山懐にある法輪寺への「十三まいり」です。

「十三まいり」とは、法輪寺の御本尊である虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)さまに、13歳の子が大人になるための智慧を授かるために詣でるという慣わしです。

虚空蔵菩薩の縁日は13日、旧暦3月13日が法輪寺では正式なおまいりの日とされますが、新暦になってからはひと月遅れの4月13日、近年では、その前後の土、日曜日や春休み期間に参詣することが多くなっているそうです。まさに桜の名所嵐山の花盛りの時季にほかなりません。

法輪寺は、行基(ぎょうき)が開創した葛井寺(かどいじ)を基にしているとされます。平安時代の天長6年(829)、空海の高弟、道昌(どうしょう)が、この葛井寺に参籠して虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)を修したところ、明星が天(あめ)降って、虚空蔵菩薩に化身して衣の袖に現出し、数日を経てもすばらしい香りとともにその姿が消えなかったため、道昌はその形を写して虚空蔵菩薩の像を作ったと言います。これを本尊として仏閣を設けて法輪寺と改めたことが、本寺の起こりとなります。

父は、「京都では、七五三よりも虚空蔵さんの十三まいりの方が大事」と言い、祖母は、半年くらい前から呉服屋さんを呼んで、私の肩に幾つかの反物をかけかえて、「これがええわ」と着物を選んでいました。七五三の時の晴れ着とは違い、大人の着物を初めて作るのが、この「十三まいり」の時とされます。大きな着物を肩あげして、子供の体に合わせて着るのが、「十三まいり」の晴れ着なのです。

そして小学校6年になったばかりの4月中旬の日曜日、家族揃って法輪寺へおまいりに出かけたのでした。そう、遠い記憶の中の私の「十三まいり」については、また後ほどおいおいに書くことにいたしましょう。

今年は、京都に来て初めて「十三まいり」を知ったという写真を担当している高橋さんを案内して、4月5日、桜の咲きそろった嵐山法輪寺に出かけました。

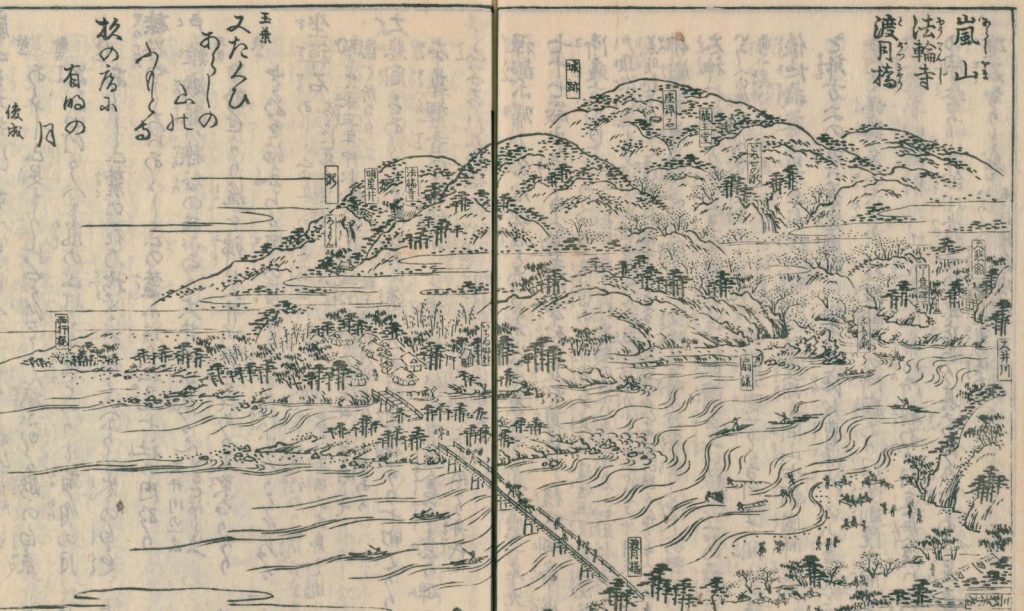

法輪寺は、大堰川(おおいがわ)に架かる渡月橋を渡ったところ、嵐山の東麓にあります。いつものように観光客で賑わう渡月橋ではありますが、昨年、9月4日の台風21号の暴風で、東(下流)側の欄干が約100メートルにわたって倒壊する被害にあったことは、まだ記憶に新しい出来事です。

じつはこの橋、江戸時代には幾度も流されては架け替えられてきたのです。その費用も莫大であったために、なかなか橋がかけられない時期もあり、渡し船の行き来で凌がれたことさえあったようです。しかし、橋は法輪寺への参詣者を渡すためになくてはならないものであり、法輪寺は橋を渡る人馬に対して橋銭をとってその普請と保守をはかったのでした。このように法輪寺と渡月橋は、切っても切れない関係にあったことがわかります。

そうした江戸時代の架橋と「十三まいり」について、谷山勇太氏は「近世の嵐山と橋—天龍寺の寺務日誌を素材として」(注)で、安永年間(1772〜1781)頃の史料に、3月13日前後の参詣者の賑わいを確認できること、天明6(1784)の『京城勝覧』に初めて「十三まいり」という言葉が認められること、さらに寛政12年(1800)に刊行された玉田永教の『年中故事』「法輪寺十三参」の項には、「この参詣古き事にあらず、四十年余りにて近年別して盛也。本尊十三日の縁日ゆへに云へり。是の寺及び近処嵐山の桜花盛りの折なれば、都鄙の老若大井川の辺りにて遊猟し、春色を興ず、いはむ方なし。」との記録があることを取り上げておられます。

どうやら「十三まいり」は、18世紀後期以降に、桜咲く嵐山と大堰川の織り成す春爛漫の魅力とともに、大いに広がりを見せた習俗のようです。

本堂内でのご祈祷を申し込むと、まず祈祷を受ける13歳の本人に、虚空蔵さまに奉納するひと文字を書く紙を渡されます。そして本堂に上がる前に、筆と墨でおのおのの思いを込めた文字を書きます。みなさん、迷わず筆を振るい、立派にひと文字を書き上げておられました。

五十年前の私は、朝から新調の着物を着せられて、どこに行くのだろうかとまるで親まかせで、なんとなくふわふわと華やいだ気分のまま、ここにたどり着いたように思います。ところが、仏前に捧げるひと文字を自分の意思で選び、墨書するということを言い渡された途端、初めて我がこととしての自覚と緊張を覚えたことを、鮮明に思い出します。迷った末に、苦し紛れに自分の名前の一字「德」を書いたのでした。

そして、いよいよ本堂へ進みますが、付き添っている親や家族は本堂内の脇の座に、13歳の子らだけが仏前に並び座ります。ご住職さまの読経の間の着物を着ての慣れない正座もなかなか辛いものでしたが、親とは別になるこの祈りの時間は、否応なく一人立ちの自覚を促すものであったと思います。

今回も、おまいりの終わった子らが、微笑ましくも、しびれた足をさすりながら本堂から出てきた姿を見て、同じような自分の時のことを思い出してしまいました。

こうしておまいりを済ませた後は、なんとなくホッとしてしまうのですが、ここから、また大切な習わしが続くのです。13歳の子は智慧を授かったあと、お寺を出て大堰川に架かる渡月橋を渡り終わるまで、後ろを振り返ってはいけない、振り向いてしまうとせっかくいただいた智慧を返してしまうことになるというのです。

法輪寺の舞台から大堰川の方を望むと、まっすぐに伸びる渡月橋が見えますが、参道を降りると渡月橋の少し下流の方向に出ることになります。橋を渡るために、そこから少し上流に向い、まずは大堰川の中之島まで架かる渡月小橋を越え、そのあと対岸までの長い渡月橋を渡り終えるのは、13歳の子にとっては、結構な長丁場です。

だめと言われれば、かえって後ろが気になるものです。思わず知らず振り返ったりしないようにと緊張して歩く子に、弟妹たちがわざと後ろから「お姉ちゃん」などと声をかけてきたりするのも、悩みの種です。しかし、この慣いもおまいりの緊張感を保たせるとともに、規範を守るという大人になるためのささやかな試練を与えるものと言えるのでしょう。

こうした一連の「十三まいり」が、13歳のまだ幼さの残る子どもに、大人への一歩を確実に意識させる儀礼であることに改めて思い至ります。

お忙しい中、別にお時間をいただいて、ご住職さまの藤本高仝(ふじもとこうぜん)師から、江戸時代の十三まいりについて、興味深いお話を伺うことができました。

先に書きましたように、江戸時代、法輪寺は渡月橋を維持するために、川の増水などで痛んだり、流されたりするたびに、たいへん大きな負担をされてきたわけですが、渡月橋までは法輪寺の寺域、境内であるという意識があったと言われます。渡月橋を渡るまでは振り向かずという教えは、大人になるための心構えを知ることとともに、そこまでは法輪寺であるという意識があったからこその習わしだったということでした。お話を聞いて時代の状況を考えると、観光客で賑わう今とは違う風景が見えてくるのでした。

また驚いたのは、13歳の女子は、いよいよ結婚を前にして大人の世界へのお披露目の時期と受け止められていたというのです。そのために豪華な衣装をあつらえて、十三まいりを済ませた後は、その晴れ着のままでお町内を廻るという風習があったそうです。そして家内では、用意された豪華な食事を家族みんなで頂き、お祝いをするというのです。

この話を聞いて、初めてそういうことだったのかと思い至ることがありました。先ほど書いたように、祖母がいそいそと着物を誂えてくれたこともそうなのですが、じつは祖父が、渡月橋を渡った左岸にある料亭の席を用意しておいてくれたのでした。

お町内を廻るという慣わしは、当然無くなっていましたが、家族でお祝いの宴席を囲むということを祖父は意識していたのだと、この時初めて得心しました。

初めて入った高級料亭の晴れやかな座敷で、中央の席に座らされると、正面の庭の向こうには、桜の咲く嵐山が借景に取り込まれ、春爛漫の光が満ちていました。生まれて初めて、このよそ行きの場で主役としてのもてなしを受ける経験に、晴れがましく恥ずかしく、でも夢のようなひと時を過ごしたことは、今に至っても忘れられません。ただ、小学校6年生の十三まいりの日に、どうしてこんな贅沢をするのかという意味は、わからずじまいでありました。

そう、あれが、大人として受け入れられた最初の日であったのだと、ご住職さまのお話を聞いて、その本当の意味を50年経った今頃にようやく了解できた瞬間でした。

とはいえ、それこそ慣れない着物に帯を締めての食事は、残念ながら、なかなか全てを口にすることはできませんでした。それを気遣ってか、「お嬢さんのために、お土産を」と帰りに渡していただいたのが、竹皮の包みでした。家に帰って帯を解き着物を脱いだところで、その竹皮の包みを開いてみると、思いもよらず、その竹皮の内側には、見事な桜の絵が描いてあり、中にはお祝いの赤飯が包まれていました。

そして、この嵐山、嵯峨の地で最も有名なお菓子が、鶴屋寿さんの「さ久ら餅」なのです。多く出回っている桜餅は、桜の時期だけのお菓子ですが、鶴屋寿さんでは、一年中、嵐山名物の菓子として調整されているのです。

昭和23年(1948)に、嵐山の高級料亭のお茶菓子、手土産として生まれたという「さ久ら餅」。母は、桜餅が食べたくなるたび、嵐山まで足を延ばすことはさすがにできないので、デパートに出ている鶴屋寿さんの「さ久ら餅」を買い求め、こちらのお店以外のものを買うことはありませんでした。

そのため、物心ついた頃から桜餅といえば、この「さ久ら餅」を頂いてきたのでした。

また、日本画家、山本紅雲の描いた山桜の絵を刷った掛け紙と、「嵐山 さ久ら餅」と赤い和紙に菓子名を表した風情ある化粧箱は、嵐山の風向を愛する想いが溢れるうっとりとするほどの美しさです。

さあ、早速いただきましょう。

こちらのものは、関西の桜餅の代表的な作り、道明寺を餅にしたものです。道明寺はきめ細かくみずみずしく粘りがあり、あっさりとしたこし餡を中にたっぷり包んで、オオシマザクラの塩漬けの葉2枚を上下に纏います。

大きな桜の葉にすっぽり包み込まれて、その姿を直接には現しませんが、そっと葉を除くと、通例の桜餅のように桜色に染めるのではなく、白い道明寺の餅からうっすらと餡が透けて、ほんのりとした赤みの色を感じさせるのです。

葉もいっしょに頂くと、その塩みと餡の甘さが独特の調和で口中に広がり、後味には、桜の葉の爽やかさがまた口に広がります。つい、もう一つと手が伸びるのは、この爽やかさのせいかもしれません。

一人息子の十三まいりには、着物、袴を着せて法輪寺におまいりし、そして研究者の所帯では分不相応でもあったのですが、私自身が受けたカルチャーショックでもあった、洗練された和の設えの空間に身を置き、そのおもてなしの真髄を知る機会をぜひにと、父方の祖父母を招待して、家族5人で、私の時と同じ料亭での会食の機会を設けました。

でも本来の十三まいりの意味を、大人になる第一歩としての祝いの宴席の意味を、私自身がやはり十分に理解していなかったことも影響して、息子は、その時に食した筍がうまかった、うまかったと、家で私の作る筍料理と比較するという贅沢を覚えただけの顛末に終わってしまっています。

ただ、今は亡き祖父と料亭の庭の枝垂れ桜を二人で並んでうっとりと眺めた春の光を覚えていてくれれば、それでいいかと。

いつの日か、何か大切なものを思い出してくれれば、いいかと。

注)谷山勇太「近世の嵐山と橋—天龍寺の寺務日誌を素材として」(『社会科学』79号 同志社大学人文科学研究所 2007年)

御菓子司 鶴屋寿

| 住所 | 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町30 |

|---|---|

| 電話番号 | 075-862-0860 |

| 営業時間 | 9:00〜17:00 |

| 定休日 | 無休 |

| 価格 | 6個入り1,167円(税込)より |

栗本 徳子Noriko Kurimoto

1979年、同志社大学文学部文化学科卒業。1980年より3年間、社団法人 日本図案化協会 日図デザイン博物館学芸員として勤務。『フランス染織文化展 ―ミュルーズ染織美術館コレクション―』(1981年)などを担当。1985年、同志社大学文学研究科博士課程前期修了。1988年、同博士課程後期単位修得退学。1998年より京都造形芸術大学教員。著書に『文化史学の挑戦』(思文閣出版、2005年)(共著)、『日本思想史辞典』(山川出版、2009年)(共著)、『日本の芸術史 造形篇1 信仰、自然との関わりの中で』(藝術学舎、2013年)(栗本徳子編)、『日本の芸術史 造形篇2 飾りと遊びの豊かなかたち』(藝術学舎、2013年)(栗本徳子編)など。

***Facebookコメントより***

平成最後の日に、4月の京の暮らしと和菓子、アップいたしました。

私自身の50年前の昭和の十三まいり、息子の14年前の平成の十三まいり、そして平成最後の年、今年の十三まいり。変わっていくもの、変わらないもの、京都の年中行事が、どのように続いていくのか、新しい令和の時代にも、それを確かめていきたいと思っています。

**本稿は瓜生通信『桜満つ嵐山法輪寺の十三まいりと桜餅―鶴屋寿 嵐山 さ久ら餅[京の暮らしと和菓子#23] の一部を編集して掲載しています。

Leave a Reply

コメントを投稿するにはログインしてください。